以前から、校長ブログで告知、報告されていて興味津々だった『三丘セミナー』。

先日初めての試みとして、保護者に参観できる機会を設けてくださいました。

直前での募集にも関わらず、応募者多数により抽選となるほど人気と期待満載の3講座でした。

なお、これより掲載します画像および文章は「三丘セミナー」より引用させていただきます。

内容報告

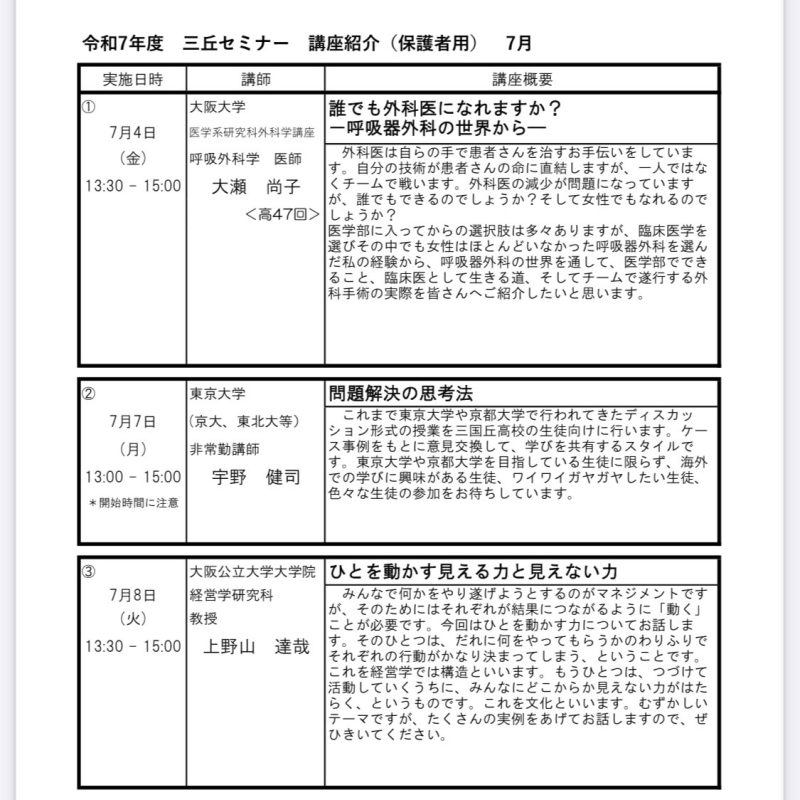

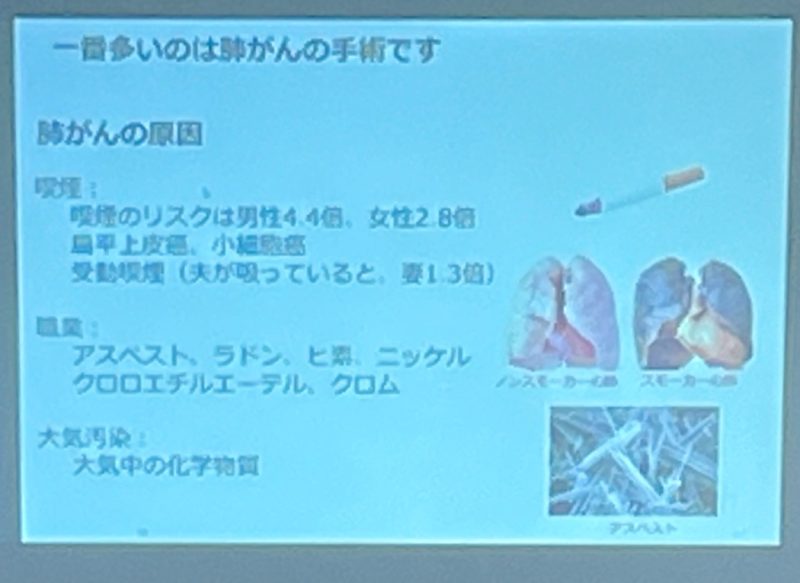

7月4日(金)誰でも外科医になれますか?-呼吸器外科の世界からー講師:大瀬尚子先生

行われた手術

セミナー会場の視聴覚室に入ると、まず目についたのは女子生徒の多さでした。講師が三国丘高校卒業の女性医師ということで、医療系に興味のある女子が多数集まったのかもしれません。

冒頭、大瀬先生は「90分間、君たちを寝かさないようにしたい」と宣言されましたが、そんな心配は無用。講義は終始熱く、引き込まれる内容ばかりでした。まずは、ご自身の来歴からお話が始まりました。先生は1993年、三国丘高校47期として入学。出身中学校との違いに衝撃を受けたこと、当時のマラソン大会や修学旅行の思い出などを、ユーモアたっぷりに語ってくださいました。

在校生が気になる進路・受験については、「浪人しても絶対無理」と言われた志望校に、1年後見事合格したというご自身の経験から、「絶対無理ということはない」とおっしゃっておられました。予備校時代は勉強だけに集中できる貴重な時間であり、当時の仲間とは今でも交流があるそうです。その中には、医学の道から別の方向に進んだ人もいるとのことでした。

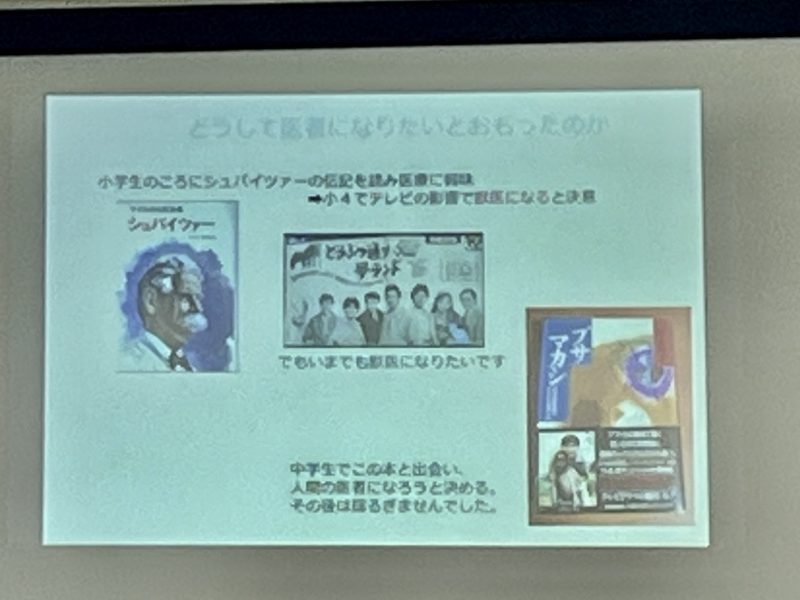

医師を目指したきっかけは、子ども向けの伝記『シュバイツァー』や、獣医を描いたドラマ、アフリカ周産期医療の先駆者の半生を描いた本などに影響を受けたからだそうです。また、公立中学校で多様な人と接したことで、世の中にはいろんな人がいることを知ったことも、医師を目指す上で大きな意味を持ったと振り返られました。

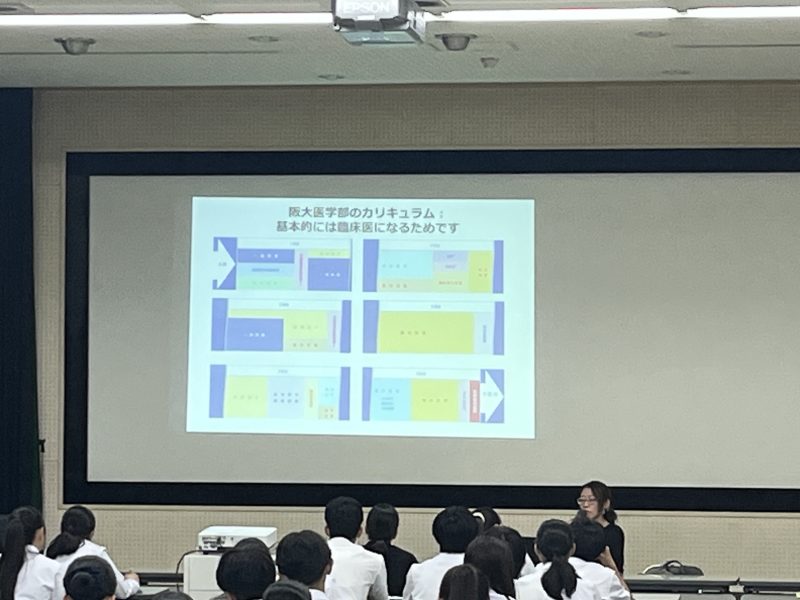

現在は、呼吸器外科を専門とし、後進の指導を行う立場にあり、大阪大学入試委員も務めておられることから、大阪大学の成り立ち、理念に触れた後、大学在学中の思い出にも話は及びました。一般教養が一番楽しく、ドイツ語は辞書があれば読みあさったという1年次。2・3年次には、病気になる前の状態である基礎医学をまず学び、それから病気になった状態の臨床医学へと進んでいくとのこと。医学部の6年間というのは、医師国家試験を受験するために必要な過程であり、患者さんとのコミュニケーション能力や観察力を問われる面接試験も含まれています。さらに、2問のミスで即不合格になってしまう「禁忌肢」と呼ばれる設問がある等、国家試験にまつわる情報も解説してくださいました。医学の道を選ぶのは、学問としてか、職業としてか、人のために役立ちたいのかを問うことで、研究者、臨床医、医療行政など卒業後の進路が自ずと見えてくる。医師免許取得はゴールではなく、その後の選択肢はたくさんあるとお話しくださいました。

大阪大学医学部にまつわるエピソードとしては、あの手塚治虫氏が在学されていた当時、氏が描いた漫画が講義中に回ってきて読む機会があったことや、山崎豊子氏の『白い巨塔』は阪大病院入院中に執筆された、という裏話もあり、特に保護者からは驚きと笑いの声が起こりました。

いよいよ今回のセミナーテーマの核心に近づきます。「なぜ、外科医に?」という問いに対して大瀬先生は、実習中に「糸を切るのが上手」と褒められたことがきっかけとなり第一外科に入局。年間330日は病院にいたそうです。外科医の魅力は、自分の手で治療し効果がすぐ見える「短期戦」。一方、内科は数ヶ月から数年単位で向き合う「長期戦」で、それぞれに特徴があります。近年外科医は減少傾向にあり、その理由として、重い責任、緊急性が高い、生死に直結する場面の多さ、技術習得の大変さなどがあげられます。

先生が阪大医局初の女性呼吸器外科医となった当時、外科医2万3000人のうち女性医師は1000人にも満たず、特に呼吸器外科の女性医師の割合は200分の1と少なかったそうです。それが今では10%を超えるまでに増加。その背景には、2013年放映されたある医療ドラマの影響があるとか。皆さん、おわかりになりますか?(田中教頭先生は見事正解。「私、失敗しないので!」で有名なあのドラマです。)

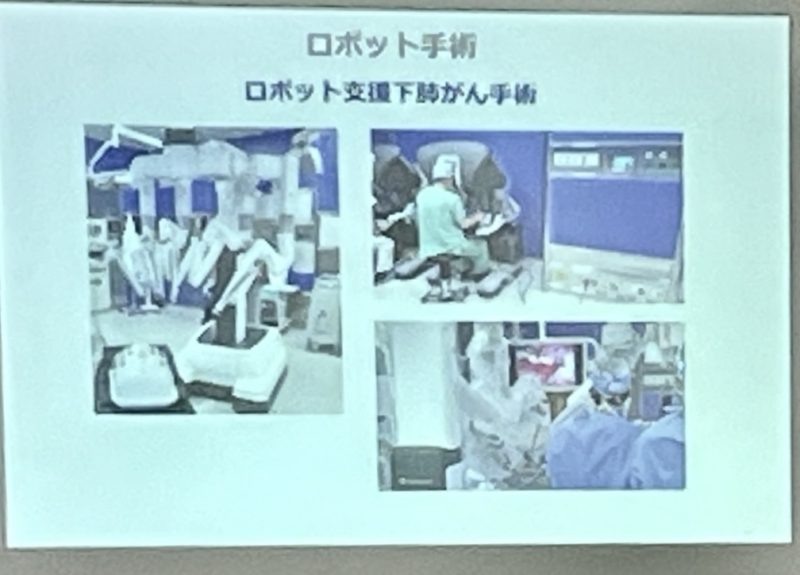

手術室の様子、術中の動画など、医療現場の映像が紹介されると、生徒たちはノートを取る手を止め、スクリーンに釘付けに。先生からは、「気分が悪くなりそうなら無理に見なくても良いですよ」という声掛けはあったのですが、阪大医学部キャンパスツアーさながらの臨場感に圧倒されました。従来の手術は20センチほどの開胸が必要でしたが、今は極力患者さんに負担をかけない4センチほどの傷穴で処置可能に。テレビで耳にしたことがある手術支援ロボット「ダヴィンチ」は、肺だけでなく大腸や泌尿器科領域でもよく使われているそうです。手と足元で操作しながら横向きで座って施術ができるなど、こうした技術革新によって誰が切っても同じクオリティでオペができるようになりました。先に触れた人気ドラマ某女医の登場で女性外科医が増加、ドクターヘリが活躍するドラマの放映以降は救命医を目指す人が増えたりと、医療ドラマや医療漫画の持つ影響力についても話されました。

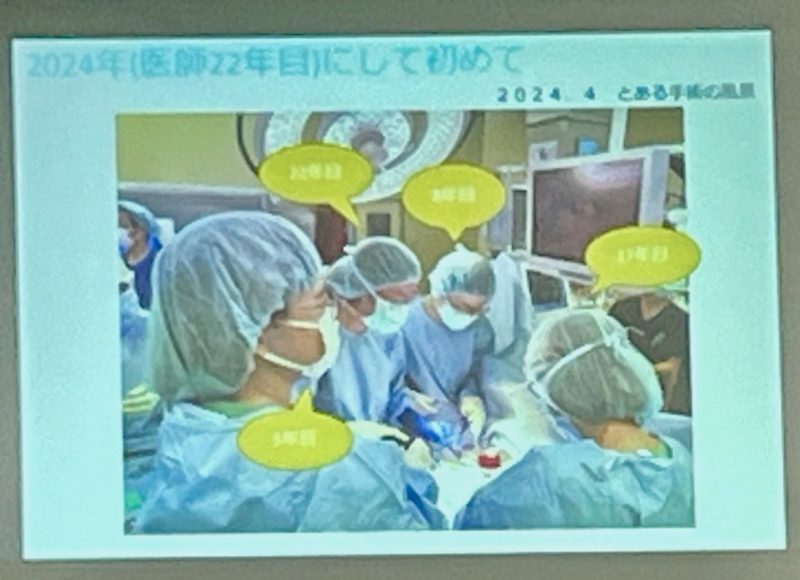

20年のキャリアを持つ大瀬先生ですが、阪大呼吸器外科初の女性入局者であったため女性医師のロールモデルとして期待される中で、出産後も辞めずに働き続けてこられました。「一人では手術はできません。多くのスタッフ、上司、患者さんに育ててもらい支えられています」と語る先生のスライドには、女性スタッフだけでオペを行う写真も。ロボット導入により施術時間も短縮され、妊娠中も座って手術が可能だったことから、「ギリギリまで働いていた」「現場から離れる時間が不安だった」という言葉が印象的でした。

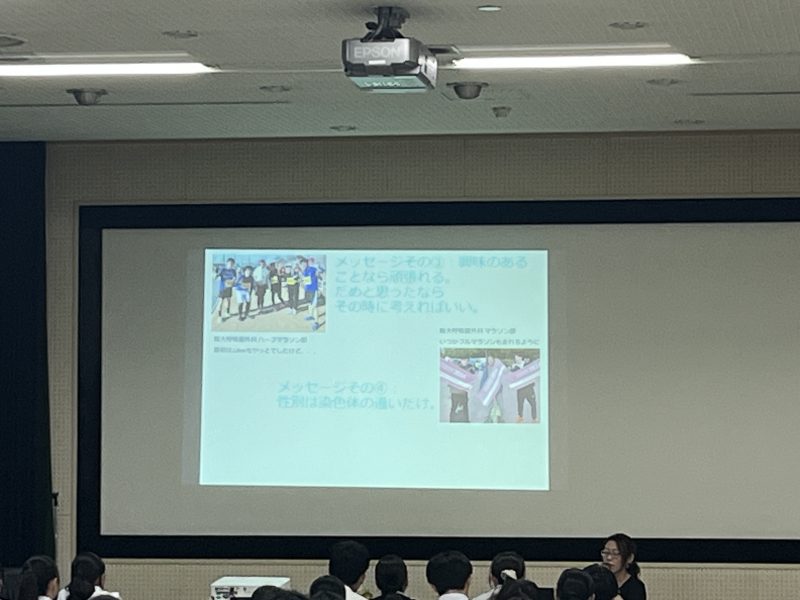

セミナー終盤に差しかかり、先生から受講生へのメッセージが贈られました。「性別は染色体の違いだけ。年齢はただの数字。差別が生まれる職制は発展しない。人生はいつでも方向転換できる。『何をしていきたいのか?』考える自由がある。一人では無理、自分を助けてくれる人を大切にする。君たち三丘生は恵まれた環境にいる。周りへ感謝し、君たちの持つポテンシャルを活かして、やり切ったと思うぐらい頑張れば夢は近づいてくる。」そして、「外科医は誰でもなれます!」と力強くエールを送ってくださいました。

【生徒の皆さんから】

質問① 医療ミスはありましたか?→裁判はないです。医療事故に関する第三者委員会には、参加したことがあります。医療事故に備えて個人で5億円の保険に加入しています。医療事故の賠償金は、病院負担ではなく個人責任です。

質問② 女性が少ないということで寂しくなかったですか?→医学部時代も女子は1割ほどでその延長で寂しいとは感じなかった。女性が多いことで大変な現場もあります。

7月7日(月) 問題解決の思考法 講師:宇野健司先生

2時間という時間の長さはほぼ感じないテンポのいい授業でありながら、その内容は生徒さんにとってはもちろん、保護者にとっても大変濃いものだったと思います。

初めにこの授業を受ける上でのルールの説明があり、次におすすめの大学での過ごし方についての話がありました。まずここまでの話で大学生活へのイメージが持てたり憧れる気持ちがぐっと上がったりする生徒さんがいるだろうなと感じました。

そして授業は本題の「問題解決」について入っていきます。まず非常に具体的な例を数分かけて先生が読み上げます。今回はオフィス街にある24時間営業のコンビニエンスストア店長が抱える店の問題が例として挙げられました。その後まず各自が1分間、何が問題かを考え、その後3人が組になって話し合うよう指示されます。そしてその後話し合った内容の発表を求められたのですが、この授業のルールの一つが「全員挙手」だったので、保護者も含め全員が挙手します。まず一人目の生徒が意見を発表しました。そしてそこからがこの授業のもっとおもしろいパートへ入っていったように思います。

一人目の生徒の発表を受けて、宇野先生は今の発表の良いところを指摘し、続いて「こうするともっと良いよ。」と話し方のコツであるPREP法という方法を説明されました。

その後も生徒の発表に絡めて就活にもよく使われるグループディスカッションをうまく行うコツや、人と話すときのコツ、ディベートとディスカッションの違いなどを説明されました。もちろんテーマであるコンビニエンスストアの問題にも触れつつ、それに限定されない「ものの考え方」をいろいろ提示してくださっていたように感じました。生徒がどのような発表をするか宇野先生は分からないはずですが、どのような意見が出てもその内容や方法にちなんだ話をしてくださるので、その引き出しの多さに感心させられました。お話の中にはビジネス研修などで聞くような話もあったように思いますが、高校生が聞いても早すぎるものではなく、人として社会で生きていく上で知っておくといい話も多く、高校生のうちに聞けている生徒さんを羨ましく思いました。

授業の最後に「今日の学びを教えて~」と宇野先生が問いかけ、会場を斜めに1列を順に当てました。すると生徒さん達はものおじせず大きな声ではきはきと発表していきました。その堂々とした態度も立派だと思いましたが、その内容がこの授業で宇野先生がお話になったことをちゃんと踏まえていて、中にはユーモアまで交えたものもあってどっと会場が湧くこともあり、最後は生徒さんたちのポテンシャルに感服させられました。

保護者であっても気づかされることや参考になる話が多かったですし、生徒さん達にこのセミナーがどんな化学反応をもたらすのか、生徒さんの将来がより楽しみになりました。

7月8日(火) 人を動かす見える力と見えない力 講師:上野山達哉先生

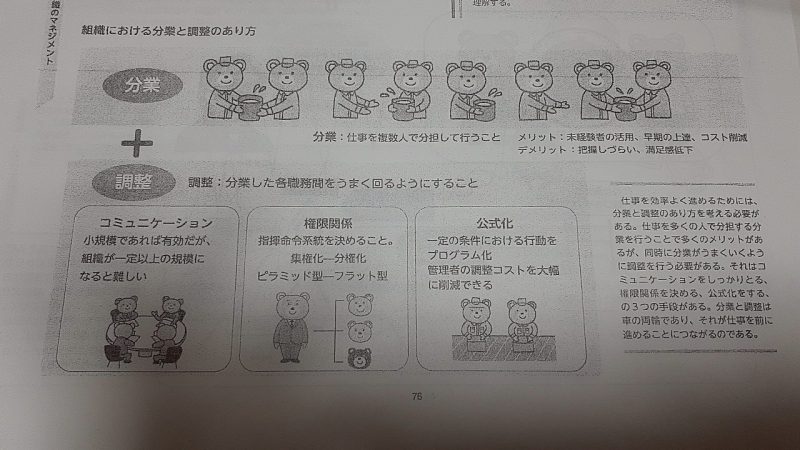

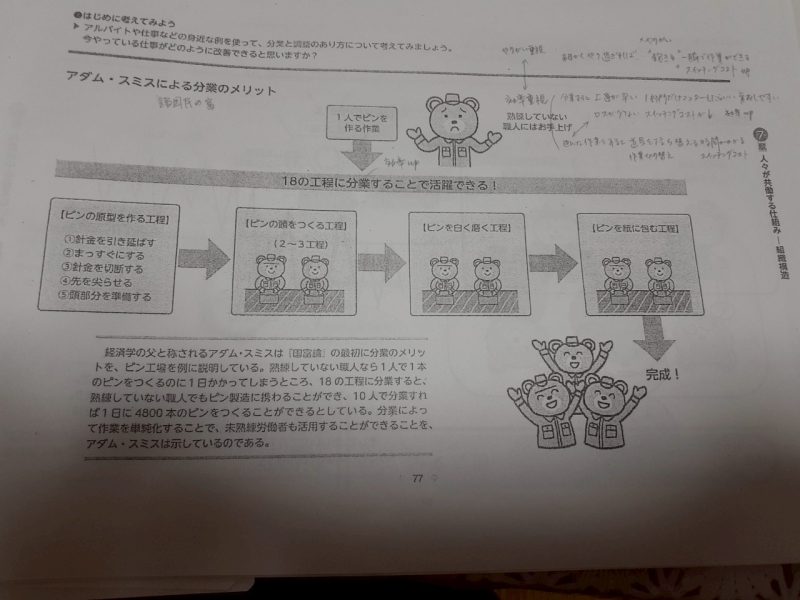

上野山先生の研究されている経営マネージメントは、私たちの生活にも身近な分野で、組織の発展に関わるモチベーションの維持や、組織経営における意思決定についての研究分野です。

〈階層〉

組織構造には、①ピラミッド型と②フラット型2つのタイプがあり、

①は、学校や軍隊などのようにトップに権限と責任が集中しており、上司と部下の関係が明確で組織のルールが確立され、上からの指令がスムーズに伝わりやすいという特徴があります。

②は、現場にある程度権限が与えられその場で臨機応変に客に提供するサービス業などに多く見られます。従業員のコミュニケーションが活発となり現場の意見がボトムアップされやすく、変化への対応が迅速に行われやすいという特徴があります。

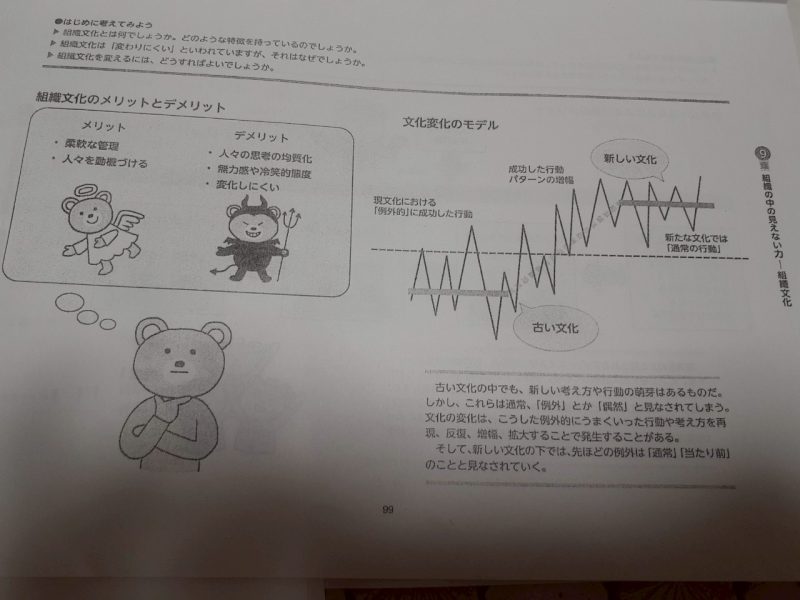

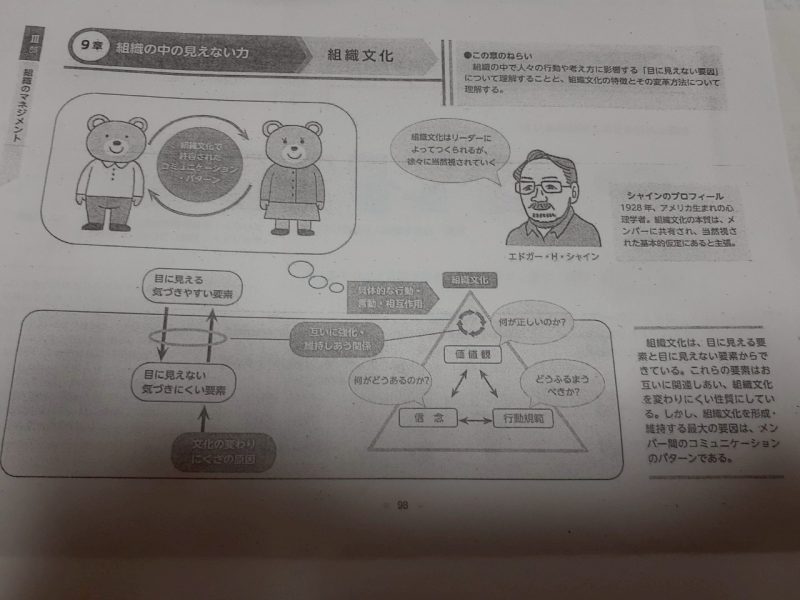

〈組織文化〉

・日立の組織文化:昔は『技術の日立』➡2011年から『ソリューションの日立』➡客のニーズを集めて対応していく『社会イノベーションの日立』

・パナソニックの組織文化:『安くて高品質な商品をみんなに行き渡らせよう』

・ソニーの組織文化:『まだ誰もやっていないことを追求』

組織文化をはっきり定めることで、管理しやすく社員のモチベーションの方向性が決まりますが、組織文化が強くなりすぎると皆が同じになり多様性が失われてしまったり、一度文化が定着すると変わりにくいというデメリットがあります。

大阪公立大学になる前の、大阪府立大学と大阪市立大学にはそれぞれ違った組織文化(授業で使用するチョークの取り扱い方を例に挙げてご説明くださいました。)が存在しており、統合された現在でもキャンパスごとに組織文化が依然として色濃く残っています。

チョークの例は見える部分の違いですが、この見える組織文化の中に見えない組織文化を読み解き本質を見抜くための鍵が隠されています。皆さんがオープンキャンパスに行かれるときは、是非大学の考え方を反映した建物や建物のレイアウトなどを観察して大学の組織文化を読み解いてください。

実は、日本ではバブル期までピラミッド型の会社が多かったのですが、バブル後経営悪化のため管理職を減らしフラット型に移行し同時に新入社員数も減らしたため、増加する業務負担で燃え尽きる管理職が多く現れました。

トヨタも、バブル期まではピラミッド型、バブル後はフラット型に移行しましたが、フラット型では管理職が育たないとし10年前にピラミッド型に戻しました。ピラミッド型とフラット型どちらが正解かは決まっておらず、組織のリーダーがその組織の状況や目標を分析し、最適な組織形態を選択することが重要となります。

【上野山先生による大阪公立大学のご紹介】

大阪公立大学の前身である私立の大阪商業講習所は、大阪の発展に寄与する人材育成のための教育機関を設立しようと加藤政之助という人物が地元大阪府の有力者に呼びかけて資金を募り1880年に設立されました。

お国に頼らず自分達で何とかしようという反骨精神と大阪への地元愛が今の大阪公立大学にも根付いており、素晴らしい三丘生の皆さんに是非大阪公立大学へ入学していただきたいと先生は語られました。

大阪の経済の発展に寄与するビジネスマンを育成しようと民間で呼び掛けられて開設された商業教育機関が、今の大阪公立大学の源流となり、大阪の商業発展に貢献したいうお話がとても印象に残りました。

また、日本的なトヨタのラインでの分業や、同じ電気屋さんでも文化が異なる事や、見える部分の違いが見えない部分の違いを読み解く鍵となるお話がとても興味深く聞かせていただき、とても勉強になりました。

最後に

お忙しい中、三丘セミナーへの保護者受講の機会を設けていただいたことに感謝申しあげます。通常の授業公開とは違い、自分が興味ある、学びたいテーマを選択でき、大学の講義さながらのセミナーを受けている子どもたちの様子を観させていただけたことが新鮮でした。かつ、我々親も刺激いっぱいの時間で、年齢に関係なく学び続けることの楽しさを各先生方の姿を目の当たりにし、校長先生が絶賛されるお気持ちが本当によくわかりました。今回の記事レポートは、抽選で参加されたPTA運営委員の協力を元に作成させていただきました。講義の内容の受け取りについては個々人の差があるかと思いますが、公開授業の見学以上に、親も学ぶって面白い、わくわくの時間を楽しませていただき、感謝でいっぱいです。

今後も、お子様の感想はもちろん、そうなんやぁとほっこりできる情報など、三丘生・三丘ライフをお伝えしていきます。

興味のあることなら、頑張れる!