令和7年5月4日(日)、天王寺動物園内「TENNOJI ZOO MUSEUM」にて、我らが生物科山本那由先生が【南極ってどんなところ?~学校の先生が南極に?!】をテーマにご講演をされました。

校長先生のブログでこの講演会の詳細を知り、以降個人的にも楽しみにしていたこのイベントは、大人も子どもも楽しめた、あっという間の30分。その様子を簡単にですが、お伝えさせていただきます。

尚、以下に掲載します写真や文章は当講演会及び天王寺動物園HPから引用させていただいています。

校長先生のブログ→アザラシって意外とかわいい!那由先生の「南極ってどんなところ?講演会」TENNOJI ZOO MUSEUM

三国丘高校PTAの南極授業取材記事→南極授業

この講演会は「天王寺動物園 110周年記念 生物多様性展」の特別事業として企画されたもので、先の4月13日(日)に既に1度開催済みです。その時は雨天にも関わらず来場者が多く好評だったこともあり、今回GW期間に第2弾として内容新たに再企画されたものでした。講演会は13:00~と14:30~の2回にわけて同じ内容が行われました。

講演会当日、晴天且つGW真っただ中の天王寺動物園は大勢の人で賑わっていました。

講演会目的で来園された方はもちろん、動物園に遊びに来た親子連れが通りがかりに「お?何か面白いイベントやってる?」といった風に飛び入りで参加されるケースも多く見受けられました。それくらい気軽に参加できる講演会でした。参加者の年齢層は、赤ちゃんから年配の方までバランスよく幅広かった印象です。

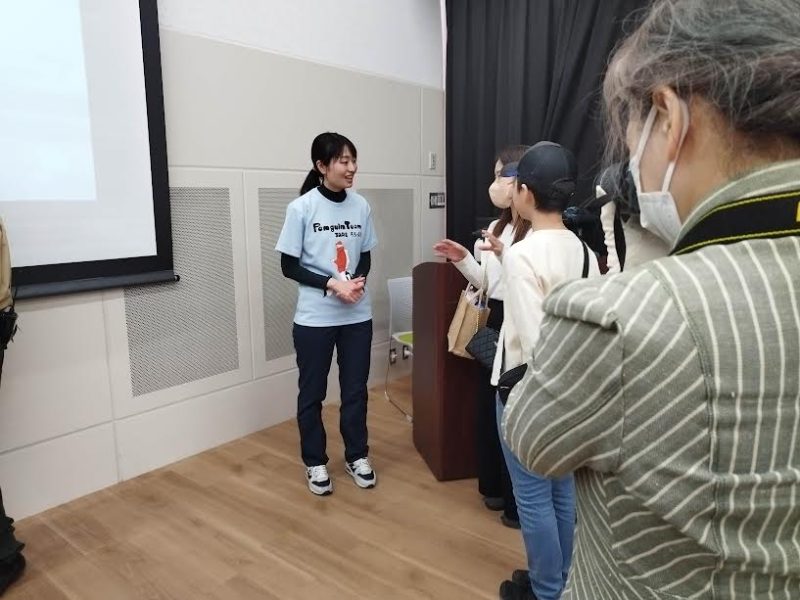

那由先生の自己紹介から始まった南極講演会。

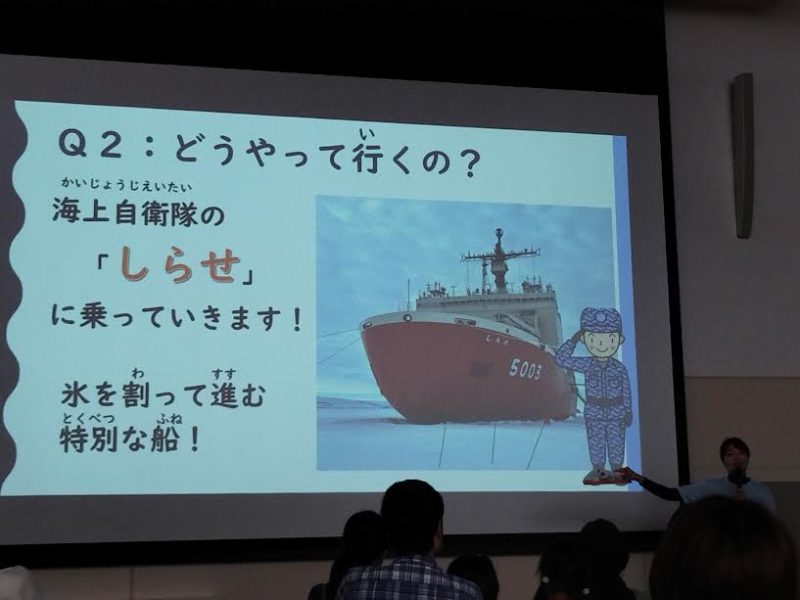

「なぜ高校の先生が南極に行くことに?」「南極ってどうやって行くの?」「どんな動物がいたの?」「どんな生活をしていたの?」等を子どもにもわかりやすいようにスライドを交えながら講演は進みました。それから、三国丘高校南極授業の冒頭でも使われた観測隊の動画を再び見させていただいたり、参加型のクイズがあったり・・・飽きるどころか子どもたちがどんどん引き込まれていくような内容が盛り沢山!

さて、ここでクイズです!

オスペンギンがメスペンギンにアピールするときに行う動作は以下のうちどれでしょう?

①ダンスを踊る

②大声で歌う

③小石を集める

どうです?わかりますか?私は思いっきり挙手して間違えました。正解は③です。

正解動画では、求愛のためにせっかく集めた小石を他のオスペンギンに取られてしまわないように攻防しているペンギンの姿に笑いも起きていました。

他には全速力で追いかけっこをするペンギンたち、南極観測船「しらせ」に驚いて氷上を腹ばい全速力で逃げるアザラシたちなど、沢山のおもしろ動画に会場全体は終始笑顔と和やかな雰囲気で満たされていました。

講演最後に参加者の子どもたちに向けた那由先生のメッセージは「いろんな世界を知ろう!」

南極観測隊の意義は「地球の変化を知るため」

まだまだ未知なる事が多いこの世界、探求心をもって知ろうとする心は、自分の心を豊かにすることはもちろん、地球環境の保全であったり社会発展に繋がるケースも大いにあります。

三国丘高校に入学して共に学びましょう!お待ちしております!と激励があり講演会は終了。

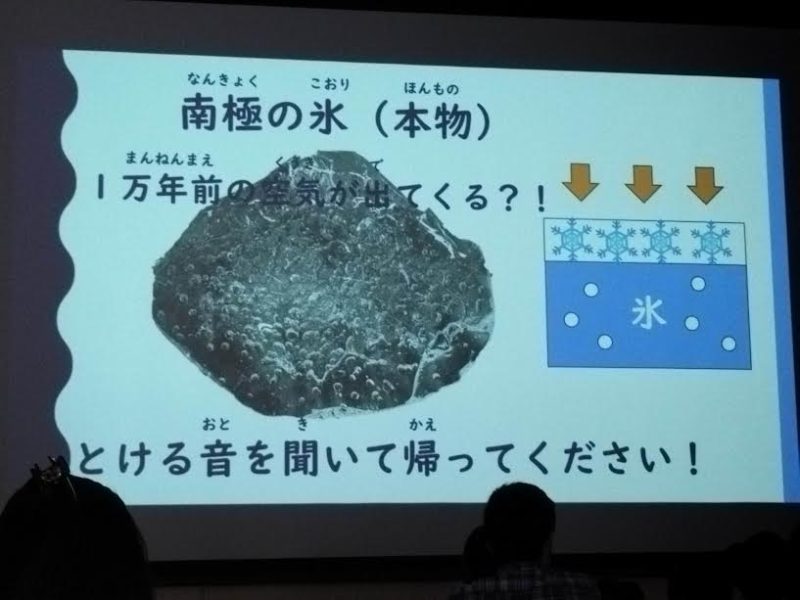

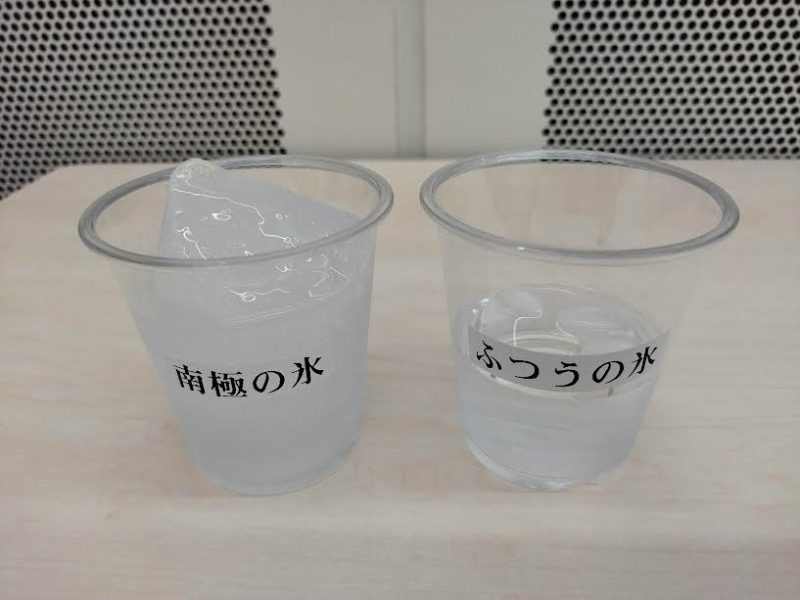

終了後は「南極の氷」と「ふつうの氷」の溶ける音の違いの聞き比べをさせていただきました。南極の氷はおよそ1万年前のものになるので、それが溶け出すということは出てくる気体も1万年前の大気ということになります。正直、周囲の環境音で音の違いは聞き取れませんでしたが、1万年前にタイムスリップができるそんな貴重なものを手に取って確認できるなんて、きっと人生一度きり。私たちが生きる一生なんて地球からすればほんの一時。歴史の重みを感じるとともに、この講演会を聴きに来た子どもたちが自分の将来へのヒントになるものをつかんでくれたらいいなと思いました。もしかしたら20~30年後にこの場で同じような講演会をされる子が現れるかもしれませんね。

心ひそかに身内気取りで参加させていただいた講演会でしたが、キラキラとワクワクで思い出に残る素敵な1日となりました。那由先生お疲れ様です!そしてこれからもご活躍楽しみにしています!

とにかく童心に返ったように充実した1日でした。筆者が天王寺動物園を最後に訪れたのは15年前ですが、その頃よりリニューアルされ(熱帯雨林ゾーンは工事中でしたが)1日中楽しめました。今話題のバケツを被って泳ぐホッキョクグマの元気な姿も見れましたし!

街中に動物園があるなんて本当すごいですよね!しかしながら、この環境下で動物たちができるだけ安心・安全・快適に生活できるためには資金はいくらあっても足らないのだなと、各所に設置された募金箱を見ては考えさせられました。と同時に110年も長きに渡り運営されてきた関係者の方々には脱帽です。

最後になりましたが、本業だけに留まらず日々積極的に社会貢献されている那由先生と、この度のきっかけを下さった校長先生に心より感謝申し上げます。